「独り言」:舟を編む 原作、映画、ドラマ~人の感じ方(つづき)

NHK 総合で「舟を編む~私、辞書作ります。」で放送されています。

その映画もAmazonPrimeで見ました。

時間軸の違いや、出演されている人が違うので、印象も少し違います。

まあ、演出を行う人が違うのですから、当然といえば当然のことです。

では、原作「舟を編む」(著:三浦しをん)では、どういう話なのだろうか?

そんな興味で、本を読むことにしました。

奥さんが、よく図書館から本を借りてきて読んでいるので、奥さんに「図書館にあれば借りてきて」とお願いしていたら、借りてきてくれました。

近くの図書館は、そんなに大きくもないのに、よくあったなと思っていたら、平成の市町村合併で、いくつかあった別々の図書館が、つながっていて、そこに置いてなくてもすぐに取り寄せてもらえるようです。

そんなことで、手元に本が届きました。

読み始めてみると、映画やTVの場面が浮かびながら読むと、それぞれのシーンの映像や感情が、演じていた人とともに、はっきりと頭の中に再現します。

原作、映画、TVで違いがあります。

その違いは、みなさん自身で読んで、観て感じて頂ければと思います。

ただ、人が何かを感じると、記憶することは、「言葉」があってこそ。そのような意味のことが頭に残ります。

これは、原作を読んでのことで、映画やTVでも描かれていたのかもしれませんが、あまり記憶がありません。

記憶は、文字を目で認識し、話の中から意図を認識し、感情として記憶しているのではないか?

よく、「行間を読む」という言葉を聞く事がありますが、本当に、文章だけでなく、文章の行間に、何かを感じ取っているような、そんな感覚を覚えました。

「舟を編む」は、辞書編纂という言葉を、文字として定着させ、その解釈を行うことを題材にしているため、原作の文章そのものへの様々な解釈をしてしまったのかもしれません。

作者の術中にはまってしまったのかもしれません。

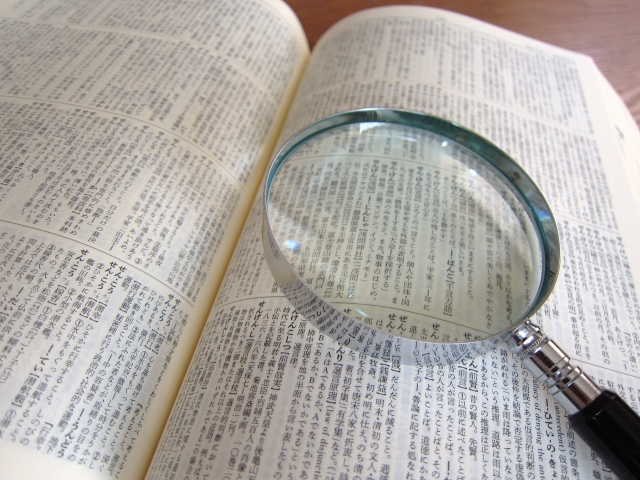

辞書を引く事、ましては日本語の辞書を引く事は、殆どありません。

さらに、ネットが当たり前になった時代で、辞書を引く機会もなくなりました。

そういえば、父は今の椅子に座って、辞書を引いていた様子も思いだせます。

懐かしい思いと共に、また、辞書を引いてみようかを思いました。

偶然に見つける言葉があるのかもしれません。